-

三栄町遺跡13

三栄町遺跡13

新宿区立歴史博物館の近く、江戸時代の組屋敷と縄文時代中期後半の環状集落が複合する。過去の調査地点を含めて、環状集落の遺構配置などについて触れられている。投稿者名未設定

-

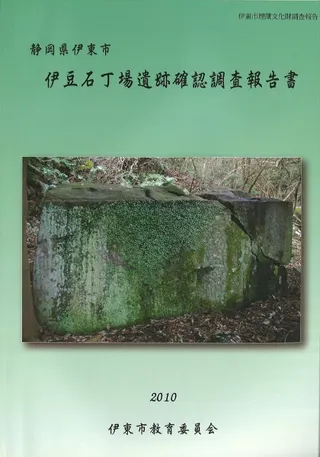

静岡県伊東市伊豆石丁場遺跡確認調査報告書

神奈川県小田原市早川石丁場、静岡県熱海市中張窪・瘤木石丁場、同伊東市宇佐美石丁場が「江戸城石垣石丁場跡」として国の史跡に指定されたもののうち、本書は、宇佐美石丁場を含む61箇所の石丁場の調査報告。投稿者名未設定

-

史跡中寺廃寺跡保存整備基本計画

弘法大師ゆかりの満濃池(国名勝)の南方、讃岐山脈の標高700メートル付近の山中にある古代の山岳寺院跡(国史跡)。あまりにも、山の中なので、その存在が長らく不明であった幻の寺。今までの発掘調査成果も掲載されており、中寺廃寺跡を知るのに格好の一冊。投稿者名未設定

-

犬山城総合調査報告書

国宝の天守閣ばかりが注目されがちだった犬山城の国史跡申請用の報告書。犬山城を知るのに最適な文献で、犬山市で入手可能。お城ファン必携!投稿者名未設定

-

復元!興道寺廃寺をとりまく景色 古代寺院の景観を考える

国史跡興道寺廃寺跡をめぐるシンポジウム記録集。とても内容の濃いレポートが多いが、特に海野聡先生の「7・8世紀の金堂からみた興道寺廃寺の建築的特徴」は興味深い。投稿者名未設定

-

史跡米沢藩主上杉家墓所保存管理計画策定報告書

国指定史跡米沢藩主上杉家墓所は、米沢の主要な観光地でもあり、上杉謙信廟を中心に初代から十一代までの廟屋が並ぶ景観は見事である。本書は、この墓所の詳細を知る格好の文献となっている。投稿者名未設定

-

埋蔵文化財調査報告書

埋蔵文化財調査報告書

タイトルだけでは何が載ってるの?という感じだが、国史跡鏡山城跡の測量調査と確認調査の成果が掲載されている。投稿者名未設定

-

讃岐国府跡1

昭和52年度の第2次調査から昭和59年度の第9次調査までの確認調査報告。国史跡申請用の報告書は、残念ながら本書ではなく、2019年に刊行された『讃岐国府跡2』(厚さ5.5センチ、2分冊、箱入り)である。投稿者名未設定

-

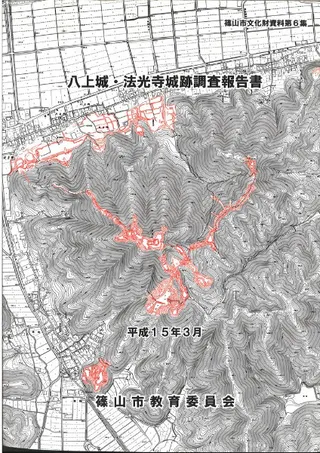

八上城・法光寺城跡調査報告書

明智光秀による丹波攻略の際に最大の攻防戦が行われたことで有名な城郭。本書は国史跡申請用の報告書である。表紙の地形図に城郭の遺構部分を赤色で表示しており、とても分かりやすい。非常に細かい城郭の地形測量図が別図として添付されている。投稿者名未設定

-

置塩城跡総合調査報告書

「赤松氏城跡」として国の指定になっている城跡のひとつ。室町時代の築城と考えられ、標高440mの急な尾根上に存在する。文献調査と測量調査が主で、発掘調査(確認調査)は行われていない。石垣に関しては中井均氏の考察が掲載されている。投稿者名未設定